联系我们

地 址:兰州市南滨河东路522号

邮政编码:730030

电 话:0931-8866013

传 真:0931-8415026

电子邮箱:dhyj1983@163.com

印 刷:兰州新华印刷厂

国内发行:兰州市报刊发行局

国外发行:中国国际图书贸易公司

北京399邮箱

艺术杂谈

您目前所在的位置:首页>>敦煌艺术 > 艺术杂谈 >论达·芬奇名画《哺乳圣母》为模仿之作

时间:2017-11-06 15:32:40 来源:敦煌研究院 作者:胡同庆 点击:

内容摘要:将达•芬奇名画《哺乳圣母》(1490)和安布罗吉奥•洛伦泽蒂《圣桑的圣母像》(1330)加以认真对比,就会发现前者应是后者的模仿之作。同时,由于达•芬奇高超、纯熟的人体描绘技巧,他的这幅画实际上成了继承、创新的一个优秀典范。不论是在基督教题材的艺术中还是佛教艺术中,模仿都是其发展过程中极为重要的驱动力。模仿在宗教艺术发展中的普遍存在,不仅由于宗教艺术本身的创作动机、创作目的均不排斥模仿,也因为那个时代的美术理论对临摹和模仿均持宽容甚至鼓励的态度。对于敦煌佛教艺术来说,大量的模仿既有利于佛教弘扬,也有利于佛教艺术的保存,还为佛教艺术的进一步创新创造了条件。这些道理,对于我们理解《哺乳圣母》对《圣桑的圣母像》的模仿也同样适用。

《哺乳圣母》又名《丽塔圣母》,是文艺复兴时期意大利画家达•芬奇的作品。这幅圣母像完成于l490年,高41.9厘米,宽33厘米,布面蛋彩画,现藏于俄罗斯艾尔米塔什博物馆(见图1)。该作品无疑是达•芬奇的名画,甚至被誉为他的“十大经典画作”之一[1]。由于缺乏足够的文字记载作为根据,我们很难判断是否有他的学生(比如恩勃罗若•第•普列琪斯)参与了这幅画的创作。不过,作品里的母亲(圣母)恬静而丰满、生动,从观者心中首先油然生起的是温馨而伟大的母子之情,这表明作者所要渲染的乃是一种作为普遍人性的母爱。而且,由于太过强调眼睛的块面感(这一点在达•芬奇众多圣母像中可谓极为明显),画家对圣母面部的描绘方式也强烈地表现出了达·芬奇绘画的习惯性特征。不仅如此,在诞生这部作品的l490年,达·芬奇正专注于解剖学在绘画中的应用研究,而我们从圣母怀里极为生动的婴儿形象可以见出,基于人体解剖学上的结构合理性,其重要程度在这里远远超过了美术上的色彩处理。因此,从以上诸多方面来看,《哺乳圣母》都具有达·芬奇前期人体肖像画的典型特征。[2]232-233

然而,这幅被认为是达•芬奇经典名画之一的《哺乳圣母》,实际上却是他的一幅模仿之作。而长期以来的国内外相关研究中,对这么一个极为重要的史实,竟始终无人论及。

一

达•芬奇全名莱昂纳多·达·芬奇(Leonardo di ser Piero da Vinci),出生于1452年,去世于1519年。其名画《哺乳圣母》创作于1490年。而在此之前,意大利的另一位画家安布罗吉奥·洛伦泽蒂(Ambrogio Lorenzetti,1290—1348)已经创作出了一幅几乎与达•芬奇《哺乳圣母》完全相同的圣母像,即《圣桑的圣母像》(也名《哺乳圣母》,高90厘米,宽48厘米,木板蛋彩画,创作于1330年,见图2)。[3]

让我们将达•芬奇的《哺乳圣母》与洛伦泽蒂的《圣桑的圣母像》进行比较,就会发现:

(一)首先我们将达•芬奇的《哺乳圣母》作反向处理,就会看到其与洛伦泽蒂《圣桑的圣母像》的画面,在构图上几乎完全相同。圣母均为大半身像,头部偏向左侧呈35-45度,脸部均为大约五分之三的角度;圣母的身体也均略向左侧,露出左乳让婴儿吮吸;圣母怀抱婴儿的姿势也基本相同,只是洛伦泽蒂《圣桑的圣母像》中圣母的左手指头露出较多,比较僵硬,另外圣母的右手是从侧面托着婴儿的屁股,达•芬奇《哺乳圣母》中圣母的右手是从下面托着婴儿的屁股(见图3、图4)。

(二)婴儿在圣母怀抱中的位置、形体、身姿、形象等也基本相同,特别是婴儿头部的角度完全相同,眼、耳、鼻、嘴等形象也几乎完全相同,只是身姿和脚姿略有一些变化,但婴儿的左腿都翘起蹬在了母亲的右手肘上,右腿也都是顺势垂下。有所不同的是洛伦泽蒂《圣桑的圣母像》中的婴儿被一浅红色布半包裹着,半裸;而达•芬奇《哺乳圣母》中的婴儿没有用布包裹,全裸,并绘出婴儿的生殖器。

(三)从整个画面的构图来看,达•芬奇《哺乳圣母》与洛伦泽蒂《圣桑的圣母像》非常相似,不过从许多细节来看,则还是有不少差异。

如洛伦泽蒂《圣桑的圣母像》的画面背景是三角形屋顶状的画框,而达•芬奇《哺乳圣母》的画面背景则是圣母身后有两个拱形窗户,透过窗户是蓝天白云和远处起伏的山峦。

又如洛伦泽蒂《圣桑的圣母像》中的圣母和圣婴都描绘有头光,达•芬奇《哺乳圣母》中则没有。

又,洛伦泽蒂《圣桑的圣母像》中的圣母头上有黑白两层头巾,外层戴黑色的连帽披巾,里层即前额是白色的头巾,白头巾的左端散开垂在前胸,右端拧成麻花状的一绺顺势轻轻搭在左边肩上。而达•芬奇《哺乳圣母》中圣母头上则是棕色头发紧贴头部向两边平梳,头的后半部戴有黑色布帽子(或大纱巾),耳侧有一长条纱巾顺势垂于胸侧。

又,两幅图中圣母的视线虽然都对着怀中的婴儿,但洛伦泽蒂《圣桑的圣母像》圣母的眼睛微睁,关切地看着孩子。而达•芬奇《哺乳圣母》中圣母的眼睛微闭,犹如陶醉了似的。

又,两幅图中的婴儿虽然都是胖乎乎的,手捧母亲的乳房作吮吸状,眼睛向外看,非常好奇的样子。但洛伦泽蒂《圣桑的圣母像》中婴儿的头发呈卷曲状,紧贴头部。达•芬奇《哺乳圣母》中婴儿的头发则呈蓬松的卷曲状。

从以上情况可以看到,在构图和主体形象方面,达•芬奇《哺乳圣母》与洛伦泽蒂《圣桑的圣母像》几乎完全相同,但在一些细节描绘上则有许多差异。显然,达•芬奇在总体布局和构图上模仿了洛伦泽蒂的《圣桑的圣母像》,只是在细节描绘上作了一些修改而已。因为洛伦泽蒂的《圣桑的圣母像》比达•芬奇的《哺乳圣母》大约早160年,所以我们有理由认为后者模仿了前者。

二

虽然达•芬奇的这幅《哺乳圣母》系模仿之作,但我们也看到,这幅作品“青出于蓝而胜于蓝”,由于达•芬奇致力于研究如何用线条与立体造型去表现形体的各种问题,他精通人体结构,“世界上什么东西最难画那就是人,而他却是人类历史上唯一一位人物肖像画作和照相机拍的照片几乎一样的画家”[4]130,所以达•芬奇的《哺乳圣母》与洛伦泽蒂的《圣桑的圣母像》相比,圣母、圣婴的形象都画得更生动,不仅人体符合“解剖结构的合理性”,比例准确,同时皮肤、肌肉都描绘得非常有质感,富有弹性,显示了达•芬奇高超、纯熟的人体描绘技巧。达•芬奇的这幅画,可以说是继承创新的优秀典范。

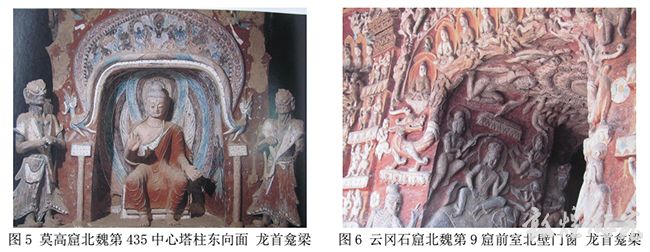

模仿,是宗教艺术发展的极为重要的驱动力。以敦煌佛教艺术为例,便处处可以看到古代艺术工匠们模仿前代或同代作品的情况。就像敦煌莫高窟第251窟、第254窟、第257窟、第435窟龛梁上的龙首图案,如果跟同样创作于北魏时期的洛阳龙门石窟古阳洞杨大眼造像龛,大同云冈石窟第9-10窟、第12窟、第16-17窟,以及天水麦积山石窟第133窟第10、17号碑中的龙首形象相比照,就会发现它们之间高度相似,其在构图上的形式特征也显得极为接近(见图5、图6)。

又,创作于北周时期的敦煌莫高窟第290窟“九龙浴太子”佛传画,跟创作于北齐时期的洛阳平等寺造像碑右上角所刻的“九龙浴太子”佛传图几乎相同,尤其是九龙喷洒清泉为悉达多太子沐浴的整体构图形式表现出惊人的一致,这在很大程度上可以推测为二者之间存在着模仿(见图7、图8)。

又,敦煌莫高窟现发现有16个洞窟(即隋代第305窟、第383窟、第397窟、第406窟、第407窟、第420窟,初唐第205窟,中唐第144窟、第200窟、第237窟、第358窟、第468窟,晚唐第127窟、第139窟、第145窟、第147窟)内绘有三兔藻井,虽然这些三兔藻井图案之间有所差异,但其基本的三兔共耳这种构思甚为巧妙的图形,在敦煌莫高窟可能源于隋代最早的一个洞窟,也可能源于其他更早的但窟顶已毁或被重绘的洞窟,而初唐以后的三兔共耳图形显然都是模仿之作(见图9)。

敦煌壁画中的经变画更是具有明显的模仿性,如“这一时期法华经变的共同特点是各品都有了大体固定的部位。……这一时期的《譬喻品》几乎千篇一律,位于法华会的下方,画一大宅院,四面起火,……这几乎成了法华经变的标志”[5]。另外,诸如《金刚经变》、《报恩经变》、《天请问经变》、《观无量寿经变》等一些经变画,在其构图形式乃至具体图像上也都沿袭和继承了前期同类经变画的风格,且日益变得程式化。不仅如此,很多时候甚至在不同的经变画之间,也会相互借鉴和模仿。

又如敦煌莫高窟初唐第220窟的坐帐维摩诘画像,“所据图样或有可能是初唐绘于京师寺院中的壁画,尤其是莫高窟第335窟、第103窟等维摩变于屏风上‘临古迹帖’的做法与长安甚有渊源。……东晋以后,代有画家仿其维摩,这种模仿,在广泛传播顾恺之维摩影迹的同时,也建构了一个源自瓦官寺的维摩画壁的图像传统。”[6](见图10)

三

我们应该如何理解在敦煌佛教艺术存在着这样大规模的艺术模仿现象呢?笔者认为,可以大致从以下两个方面加以解释。

首先,从那个时代的美术理论来看,当时对临摹和模仿均持宽容甚至鼓励的态度。其中最著名的当属东晋著名画家顾恺之的《魏晋胜流画赞》。作为顾恺之本人摹写名画的甘苦之言和经验集成,这篇论著可谓开中国古代画史讨论“摹写要法”之先河。它以非常强的可操作性,在相当长时期内对古代艺术工匠们的美术实践产生了极为深远的指导意义。

在《魏晋胜流画赞》中,顾恺之总结了临摹要点,详细阐述了自己归纳的临摹指南:“凡吾所造诸画,素幅皆广二尺三寸。其素丝,邪者不可用,久而还正,则仪容失。以素摹素,当正掩二素,任其自正,而下镇使莫动其正。笔在前运,而眼向前视者,则新画近我矣。可常使眼临笔止,隔纸素一重,则所摹之本远我耳;则一摹蹉积蹉弥小矣。……若长短刚软、深浅广狭,与点睛之节,上下、大小、醲薄,有一毫小失,则神气与之俱变矣。”[7] 117,118 其中的“以素摹素”即是我们所说的拓临,指的是拿绢(或新纸)覆盖在原作上面,并依照原作的大小描绘出它的轮廓。这篇论著立足临摹实际,从如何选绢、如何将绢摆正,到如何运笔、如何画像、如何用胶敷色,都有切实而详细的说明。其中特别指出,如果临摹一遍有了误差,就再临摹多遍,一次接一次地临摹、调整,误差就会越来越小。在上述模仿原作的过程中,顾恺之要求尽可能做到摹本和原作相同。

唐代的张彦远在《历代名画记》中曾对顾恺之的艺术成就和临摹理论都给予了非常高的评价,不仅在卷二“论顾陆张吴用笔”中称赞顾恺之的作品“意存笔先,画尽意在,所以全神气也”,还在卷五“顾恺之传”中把他列为“上品上”,并从多个方位、角度介绍和推广由顾恺之开创的美术临摹理论,如卷一“论画六法”中所谈到的“传模移写”,卷二“论画体工用拓写”中关于“顾恺之有摹拓妙法”的记载,以及卷五“顾恺之传”中有关“(顾恺之)又有《论画》一篇,皆模写要法”的论述。[7] 112,23,13,15,28,113

总而言之,对临摹和模仿的鼓励,不仅在古代美术理论中随处可见,而且,当时这种普遍存在的对临摹和模仿的鼓励,本身便是那个时代大量著名艺术家曾经认真踏实地模仿前人优秀作品的一种反映。

其次,从宗教艺术的实用性角度来看,古人绘制壁画首先是为了满足某种实际需要,并根据其特定需要来选择合适的制作方式与途径。如同人们的信仰具有能够满足某种需求的特性一般,宗教艺术也同样具有比较明显的实用目的。就像《妙法莲华经》里所说的:“彩画作佛像,百福庄严相;自作若使人,皆已成佛道,乃至童子戏,若草木及笔,或以指爪甲,而画作佛像,如是诸人等,渐渐积功德,具足大悲心,皆已成佛道。”(《大正藏》第9册,第8页。)这实际上指出了造作佛像艺术具有“积功德”、“具足大悲心”、“成佛道”的价值,这些宗教层面的实用意义不仅指向现世,也通往来世。无论从何种角度而言,艺术模仿行为都丝毫不妨碍这些实用性价值的实现。

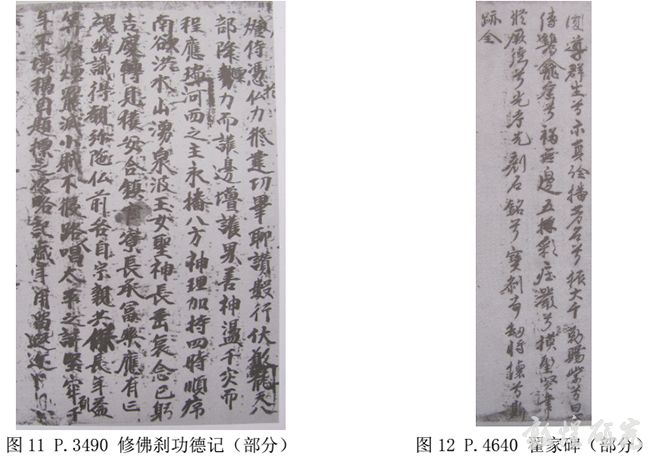

许多功德主们之所以施舍钱财、聘请工匠们去绘制壁画,都是出于祈福消灾、报恩还愿、光耀门楣等极为具体而实在的目的和动机,这种观点我们可以从大量敦煌文献的记载中得到佐证。如P.3490v《修佛刹功德记》云:“伏愿龙天八部,降圣力而护边疆;护界善神,荡千灾而程(呈)应瑞。河西之王,永播八方。神理加持,四时顺序。……合镇官寮,长承富乐。应有亡魂幽识,得睹弥陀佛前。各自宗亲,共保长年益算。狼烟罢灭,小贼不侵。路人唱太平之歌,坚牢愿千年不坏。”(见图11)清晰地表达了希望佛力加被、护佑一方国泰民安的美好祈求。又如P.4640《翟家碑》记曰:“镌龛窟兮,福无边。五彩庄严兮,模圣贤。聿修厥德兮,光考先。”(见图12)其中虽提到了造像目的具有希望效仿圣贤(“模圣贤”)的一面,却也毫不掩饰其祈福修福(“福无边”)和光宗耀祖(“光考先”)的实际愿景。这种为了积功累德、祈福禳灾而造设佛像佛画的做法,在宋人郭若虚的《图画见闻志》中也有所反映。郭若虚在论及佛道圣像画时就曾经这么指出过:“古人所制佛道功德,则必专心励志,曲尽其妙,或以希福田利益……”[8]19 而从佛教自身的教义来看,要满足和实现这些具体而实在的目的,并不依赖于艺术创新,只需通过模仿性的佛像绘塑即可完成。

从实际情况来看,在天然的山岩上开窟造像,本来就是一个费力(物力、人力)费时的大工程。因此,从节约时间成本、人力成本、财力成本的角度而言,一方面,他们尽量利用原有的无主洞窟,或在已有壁画上重新加以彩绘,或在已有造像基础上重妆或重塑几身佛像和菩萨像,既比另行开窟凿龛要更为合算,又获得了同样的功德;另一方面,当洞窟中需要绘制大量的壁画时,单纯的艺术作品仿制,肯定要比全新的艺术创造更为容易,而在画塑佛像的过程中依据某个现成的样本进行模仿,显然要比根据佛教经文描述来重新设计建造一尊佛像省时省力得多,而且还丝毫无损于功德主们所获得的功德。尤其是规模较为宏大的敦煌佛经故事画和经变画,由于人物众多、内容丰富,若要完全自行设计与构思,其创作过程将会变得困难重重。在宗教教义并未规定窟主和画工一定要创新的前提下,对前代或同时代其他洞窟的经变壁画、佛传故事画、佛本生故事画、装饰图案乃至佛菩萨造像等进行模仿,也就几乎成了理所当然的选择。

概言之,通过制作佛教艺术作品的方式来积功德,其最主要的衡量标准在于数量的多寡和发心的诚正与否,也就是既看你绘了多少佛画、塑了多少佛像,也同时由功德主们从自我返观的意义上省察自己的发心是否足够诚正。至于是否发挥了充分的想象力、到底创作了多少具有新意的作品,则与当时佛教艺术的创作目的毫不相干。所以在敦煌石窟艺术史上,作为佛教艺术基本创作手段的模仿,既适应了信仰层面的需求,又实现了财力、物力以及人力上的节省,有着非常强的“方便”性和实用性。

四

如前所述,艺术模仿在宗教艺术的发展中有着毋庸置疑的合理性。另外,从宗教艺术自身的发展需要而言,我们还应注意到模仿现象存在的必要性。

首先,宗教艺术具有宗教宣传的目的与需求,而如此大规模的复制、模仿,本身就推动了宗教教义的宣传和宗教精神的弘扬。毫无疑问,敦煌艺术从根本上说是宗教艺术。古人不论是开窟造像,还是彩绘壁画,其首要目的当然都是为“弘法”服务。尤其是洞窟中所绘制的大量经变画、因缘画、佛本身故事画、佛传故事画等,实际上就是用艺术形象来图解佛教经文,让更多的人认识与理解佛教。于是,内容完全一样的壁画,由于复制和模仿而出现在许多不同的洞窟中,本身就产生了让该壁画的内容和思想“广为流布”的作用,它一方面可以让更多的信众有机缘接触到,另一方面还可以让部分观者得以在不同洞窟反复观摩,从而进一步强化它的宗教艺术感染效果。

其次,宗教艺术具有希望保存和流传下去的内在需求,而大量的模仿正好为敦煌佛教艺术的留存创造了物质条件。古代艺术工匠们的相互模仿,至少在数量上导致了敦煌艺术作品成倍、成十倍、成百倍地扩充。这种数量上的优势,在很大程度上保证了当某些洞窟遭到破坏时,还可能有其他洞窟中的相似作品未遭破坏而有幸存世。敦煌莫高窟现存492个洞窟,而据史料记载,早在唐代时莫高窟就曾有1000多个洞窟。我们知道,北魏第257窟《九色鹿本生》和西魏第285窟《伏羲女娲图》等壁画都是孤品,但我们很难说在已毁掉的500多个洞窟中,有没有其他的孤品或精品被毁掉(见图13、图14)。不过,敦煌莫高窟现今存有68幅《维摩诘经变》、84幅《观无量寿经变》、87幅《弥勒经变》、97幅《药师经变》,假设这些壁画也都是孤品,那么也很难想象这些经变画是否能够保存至今。也就是说,正因为有了模仿,才使得敦煌佛教艺术作品的数量得以大量扩充,才使得“孤品不孤”,从而使它们能够有更多更大的机会传于后世。

图13 莫高窟北魏第257窟西壁 九色鹿本生(局部)

中国近代著名美学先驱蔡元培先生曾论及摹造品的意义。他指出:“美术馆,搜罗各种美术品,分类陈列。于一类中,又可依时代为次。以原本为主,但别处所藏的图画,最著名的,也可用名手的摹本。别处所藏的雕刻,也可用摹造品。”[9]200 实际上,我们今天所见的许多古代著名美术品,大都是摹品。如顾恺之的《女史箴图》、《洛神赋图》,张萱的《捣练图》、《虢国夫人游春图》等,都是后人摹本。现在,人们都为艺术史上能够有这些摹本幸存而感到欣慰。

图14 莫高窟西魏第285窟窟顶东披 伏羲女娲

再次,宗教艺术从艺术效果的角度来说也有一定的创新需求,而众多的艺术模仿实际上为艺术创新提供了便利条件。美国学者威尔逊(Edward Osbome Wilson)曾经说过:“任何复制过程都不可能是完美无缺的——它必定会发生差错。如果最初的生命复制基因在复制过程中不发生任何差错,那就永无变化,进化就不可能发生了。”[10]34 敦煌佛教艺术也毫不例外。古代艺术工匠们在模仿前人作品或同时代艺术作品时,事实上并不可能真的严格遵循原样复制的原则,因此在这种模仿性的艺术创作过程中,往往会出现或多或少、或此或彼的“差错”,换言之,古代艺术工匠们常常在其艺术模仿活动中制造一些可能有意识的、也可能是无意识的差异(如果同原作进行严格比对,则姑且名之为“差错”)。而正是在由此而自然形成的有限“自由”空间内,艺术工匠们的想象力得到了发挥,从而意外地实现了“模仿”中的“创新”。实际上,许多古代优秀艺术作品就是在这样的情境下被创造出来的。

亦正如弗洛伊德(Sigmund Freud)在《米开朗琪罗的摩西》一文中所谈:“有一位俄国的艺术鉴赏家伊万·莱蒙列耶夫……坚持不去注意作品的总的印象和主要特征,而强调次要细节的意义,强调指甲、耳垂、光环这类不值得考虑的琐碎之事的意义,因为复制者忽视对这些东西的模仿,而每一个艺术家都是用他自己的独特方法去表现它们的。”[11]123 例如敦煌壁画中的飞天形象,其之所以显得富于变化、多姿多态,恰恰是因为它们在佛教壁画内容中属于衬饰性的、微不足道的细节,而画工们可以在一定程度上忽视这些细节,因而容许在这些细节上出现“差错”,于是画工们自己的某些具有创造性意义的独特方法,也就是画工的想象力,在这些“差错”中有意无意地得到了更好的发挥(参见图15)。

图15 莫高窟隋代第305窟顶东披 飞天

其实,也有不少艺术家和理论家清楚地认识到模仿有助于想象、有助于创新。如英国画家、艺术理论家荷加斯(William Hogarth)在其《美的分析》中就曾经说过:“……艺术家们……通过对自然美的再现并通过经常临摹古典雕像,在自己的作品中达到了高度的技巧。”[12]2 上世纪40年代曾来到敦煌面壁三年的著名画家张大千也认为:“初学画的学生,应先从临摹入手,要取法乎上,学习古代名画通过对临、背临,对古人的笔墨构图要背熟,然后融合古人所长,渗入自己的写出胸中意境,创作出自己的作品,才能超越古人。即师古而不泥古。”[13] 65 所谓“融合”、“渗入”、“写出”、“创作出”,也就是我们所说的“想象”与“创新”。

由此可见,在敦煌佛教艺术的形成和发展过程中,古代艺术工匠们的艺术想象力固然起着不可或缺的作用,但现实地看,其艺术模仿力却恐怕有着更为基础性、关键性的意义。

再回过头来看达•芬奇的《哺乳圣母》,对其模仿安布罗吉奥·洛伦泽蒂《圣桑的圣母像》便不会感到奇怪了,或许我们还会从中得到一些启发。

参考文献:

[1] 达·芬奇十大经典画作解读[EB/OL].(2016-11-01)

http://news.xinhuanet.com/shuhua/2011-12/16/c_122433016_6.htm.

[2] 朱伯雄.世界美术名作鉴赏辞典[K].杭州:浙江文艺出版社,1991.

[3] 安布罗吉奥·洛伦泽蒂.哺乳圣母[EB/OL].(2016-11-03)

http://www.youhuaaa.com/page/painting/show.php?id=31642.

[4] 王立柱,张伟.自然辩证法[M].天津:天津人民出版社,2012.

[5] 敦煌文物研究所.中国石窟·敦煌莫高窟(三)[C].北京:文物出版社,东京:平凡社,1987.

[6] 邹清泉.莫高窟唐代坐帐维摩画像考论[J].敦煌研究:2012,(1):33-39,133.

[7] 张彦远.历代名画记[M].北京:人民美术出版社,1963.

[8] 郭若虚.图画见闻志[M].北京:人民美术出版社,1963.

[9] 蔡元培.蔡元培选集[M].北京:中华书局,1959.

[10] 威尔逊.新的综合[M].成都:四川人民出版社,1985.

[11] 弗洛伊德.弗洛伊德论美文选[M].北京:知识出版社,1987.

[12] 荷加斯.美的分析[M].北京:人民美术出版社,1986.

[13] 包立民.张大千的艺术[G].北京:三联书店,1986.

甘公网安备 62098202000043号

甘公网安备 62098202000043号